Wie man den Schneeball richtig wirft

Eine ethnobotanische Reise für Schneeballweitschützen

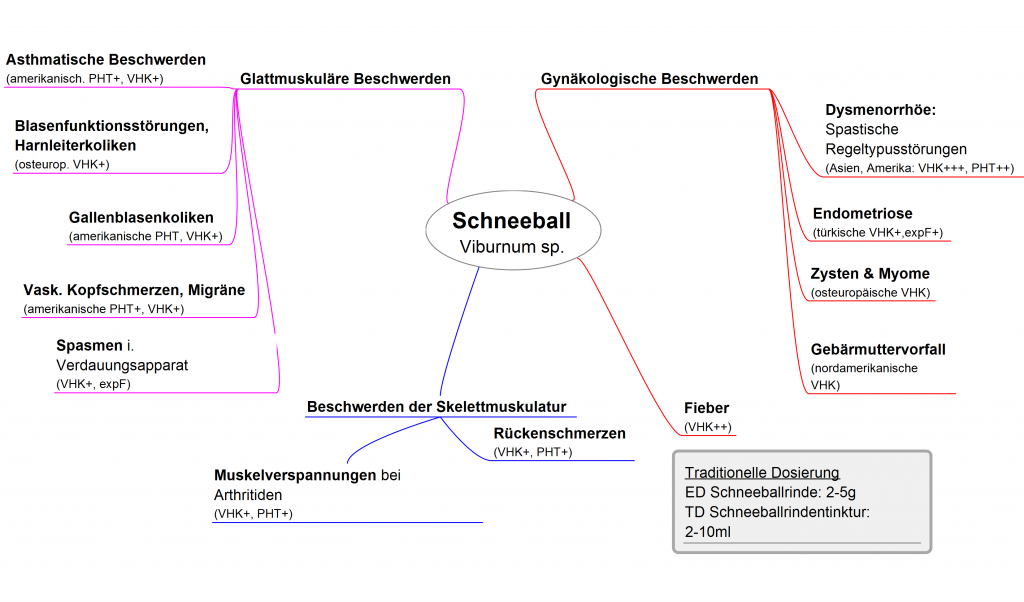

Wenn Schneebälle fliegen, duckt man sich gerne. Auch wenn es sich dabei um Sträucher und kleine Bäume der gleichnamigen Gattung aus der Familie der Moschuskrautgewächse handelt. Dennoch werden ca. 10% der weltweit rund 200 bekannten Schneeballarten von der Pflanzenheilkunde traditionell „gefangen“. Dem Amerikanischen Schneeball gelang 1960 sogar der „Flug“ ins Arzneibuch (US National Formulary) mit zwei bemerkenswerten Indikationen: Als Spasmolytikum bei Asthma bronchiale und als Sedativum bei nervösen Unruhezuständen. Vor allem in Nordamerika, Osteuropa und Südasien besitzen verschiedene Schneeballarten eine lange Tradition als Rindendroge und trotz geographischer Separation eine erstaunliche Übereinstimmung in ihren ethnopharmakologischen Anwendungsgebieten. Währenddessen geht die rezente alpenländische Volksheilkunde vor unseren beiden heimischen Vertretern, dem Filz-Schneeball (Viburnum lantana) und dem Gemein-Schneeball (Viburnum opulus), oft ängstlich in Deckung, oder hofft in Anlehnung an die Signaturlehre eine herzschützende Pflanze zu entdecken. Auch in der im Mittelmeerraum als immergrüne Zierpflanze kultivierten, aus West-China stammenden Art Viburnum cylindricum vermutet wohl kein Urlauber ein wichtiges „Mutterkraut“ des Ayurveda mit entkrampfender und beruhigender Wirkung auf die Gebärmutter. Wie wird die Gattung in anderen Kulturkreisen gefangen und haben wir die Flugrichtung unserer beiden heimischen Schneebälle ausreichend erkannt?

In den deutschen Registern der großen Kräuterbücher der Renaissance wird man die Bezeichnung „Schneeball“ zunächst vergeblich suchen. Dabei war der auf die blühenden, halbkugelförmigen Scheindolden bezogene Trivialname mit Sicherheit bereits im 16. Jahrhundert bekannt und taucht z.B. in der Materia medica des berühmten Arztes und Botanikers Pietro Andrea Mattioli auf. Die Bezeichnung wurde aber erst mit der Züchtung sog. gefüllter Formen mit ausschließlich infertilen Schaublüten rund 200 Jahre später populär. In den lateinischen Verzeichnissen entdeckt man unter dem heute gültigen Gattungsnamen „Viburnum“ meist nur einen Eintrag, nämlich den unseres heimischen Filz-Schneeballs. Wo versteckt sich dann aber der Gemein-Schneeball, der heute im Alpenraum eine viel größere volksmedizinische Bedeutung genießt? Natürlich unterm Hollerbusch!

So beschrieb der angesehene Arzt und Botaniker Jacob Theodor Tabernaemontanus 1588 unseren Gemein-Schneeball als wasserliebendes „viertes Geschlecht“ des Holunders, weshalb er dem „Sambucus aquatica“ auch keine gesonderten medizinischen Eigenschaften zuordnete. (Die Lage entspricht tatsächlich unserer modernen Vorstellung der Verwandtschaftsverhältnisse, wenn auch ein kleines Stück zu nahe bei der eigenständigen Gattung Holunder. Die systematische Zuordnung ist jedenfalls bemerkenswert, denn für die alten Römer stand unser „Viburnum“ auf Grund seiner fiederlappigen Blätter und der namensgebenden Biegsamkeit („lat. viere = flechten, binden) seiner für Flechtwerke tauglichen Zweige noch mehr beim Feldahorn.) Schon seinem Lehrer Hieronymus Bock war allerdings nicht bekannt, wozu die Früchte des manchmal bezeichneten „Bachholders“ eigentlich taugen – vermutet in ihnen aber eine purgierende Kraft. Mit der Suche nach einem Sambucus palustris wird man ebenfalls erfolgreich beim Gemein-Schneeball landen und wer Latein nicht mag, findet ihn am ehesten unter dem Namen „Schwelcken“ auch in deutschen Registern. Der Kreativität Samuel Hahnemanns verdanken wir im 18. Jahrhundert einen weiteren für Verwirrung sorgenden Trivialnamen, den „Schlingbaumschwelken“. Wer hinter dieser Schöpfung vielleicht ein sonderbares Fabelwesen vermutet, behält auch Recht, denn eine erfolgreiche Kreuzung zwischen dem „Schlingbaum“, ein für den Filz-Schneeball im 16. Jhd. geläufiger Name, und dem „Schwelcken“, also dem Gemein-Schneeball, hat bis heute noch niemand gemeldet. Jedoch lebte in dieser Chimäre ganz unbehelligt ein „astreiner“ Filz-Schneeball weiter. Dieser war mit dem wesentlich geläufigeren Namen „Kleiner Mählbaum“ bis ins 19. Jahrhundert der volksmedizinisch bedeutsamere der beiden heimischen Schneeballarten.

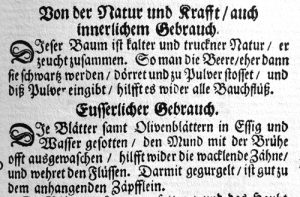

Der deutsche Arzt und Botaniker Hieronymus Bock empfahl das „kalte und trockene Complexion“ des Filz-Schneeballs in Form einer Weinabkochung der pulverisierten Früchte gegen „faules Zahnfleisch“ und gegen die „wacklenten Zähne“. Auch für Pietro Andrea Mattioli war dieser Baum von „kalter und trockener Natur“ und sah einen Nutzen der Früchte auch „gegen Bauchflüsse“. Hingegen sollte eine Abkochung der Blätter mit denen des Olivenbaums in Essig und Wasser als Gurgelmittel bei Entzündungen des Zäpfchens und der gesamten Mundhöhle helfen.

Wer an dieser Stelle über die „alten Narren“ schmunzelt und bei Stomatitis lieber zur chlorhexidinhaltigen Mundspülungen greift, sollte zumindest wissen, dass jüngste Untersuchungen für Schneeballzubereitungen eine schleimhautprotektive Wirkung durch Verbesserung des interzellulären Kontaktes der Epithelzellen, Schutz ihrer membranassoziierten Glykoproteine, Hemmung der Lipidperoxidation bei entzündlichen Prozessen und eine verbesserte Kapillardurchblutung des versorgenden Bindegewebes zeigen konnten. Alleine aus pharmakologischer Sicht erscheint eine Wirkung der adstringierenden Tannine, antioxidativen Phenolglykoside und Catechine, oberflächenaktiven Saponinglykoside und der durch Olivenblätter zugeführten, sekretionsfördernden Sekoiridoidbitterstoffe bei entzündeten Schleimhäuten plausibel. Die oft bequeme und obligatorische Ablehnung alter und bizarr anmutender Rezepturen sollte einer sachlichen Evaluierung weichen.

Rund 100 Jahre später tauchen dieselben Indikationen verdächtig wortgetreu, nur in anderer Sprache, im bekannten Complete Herbal, dem von Nicholas Culpeper verfassten Kräuterbuch auf. In diesem empfiehlt der als „englischer Paracelsus“ bekannt gewordene Arzt und Astrologe ebenfalls Blätter und Früchte der von ihm ausgewiesenen „Saturn-Pflanze“ gegen Beschwerden in der Mundhöhle, bei lockeren Zähnen, Haarausfall und Durchfallerkrankungen. Wohin können wir den Schneeball mit Hilfe der Altvorderen nun werfen?

Nach Vorstellung der damals in Europa vorherrschenden, die Entstehung von Krankheit auf ein Ungleichgewicht der verschiedenen Körpersäfte zurückführenden Humoralpathologie, vermutete man im Schneeball also eine kalte und trockene Kraft, die bei heißen und feuchten Beschwerden zur Balance führen sollte. Diese allopathische Idee entspricht ganz der alchemistischen Zuordnung Culpepers zum Planeten Saturn, dem kalten und dunklen Antipoden zur heißen und strahlenden Sonne. Für den Ethnopharmakologen ergibt sich daraus ein erster Hinweis auf das Vorliegen einer Gerbstoffpflanze.

Fliegt unser Schneeball aber wirklich geradewegs zum Saturn hinauf?

Nur noch selten entdeckt man hierzulande am Marktstand eine Flasche mit einem orangerot leuchtenden, eigentümlich süß-säuerlich bis seifig-adstringierend schmeckenden Saft mit dem vielversprechenden Etikett „Herzbeere“.

Den hoffnungsvollen Käufer stört es wenig, dass die farbgebenden Anthocyane und Carotinoide hier nicht von echten Beeren, sondern von Steinfrüchten des europäischen Gemein-Schneeballs (Viburnum opulus ssp. opulus) stammen. Bei Ernte im Spätherbst treten die bitter-seifigen Saponinglykoside und adstringierenden Gerbstoffe geschmacklich in den Hintergrund. Dafür steigt dann vermehrt ein schweißähnlicher, durch kurzkettige Fettsäuren an Baldrian erinnernder Geruch in die Nase und erklärt die Bezeichnung „Schweißbeere“. Bei anderen ethnomedizinisch verwendeten Schneeballarten wie z.B. dem in NO-Indien beheimaten „Stinking Viburnum“ (V. foetidum) oder dem auch im Ayurveda verwendeten Viburnum cylindricum können auch die zerriebenen Blätter und Wurzeln unseren Geruchssinn beeindrucken. Selbst nach Frostereignissen bleibt der Gehalt an phenolischen Verbindungen in den Früchten, darunter vor allem Chlorogensäure, Catechine und Proanthocyanidine aber so hoch, dass diese von Tieren meistens verschmäht werden. Prompt die für den Vogelschnabel unliebsame Kombination liefert nach neuen Untersuchungen die pharmakologische Basis für das volksheilkundlich breite Anwendungsspektrum. Ob der geschmacklich gefällige Amerikanische Schneeball (Viburnum opulus ssp. trilobum) oder „süße“ russische Kultivare (V. opulus var. edulis) eine ebenso wirksame Alternative darstellen, bleibt also fraglich.

Nach wie vor vertraut der Alpenländler auf die Signaturlehre, um das medizinische Anwendungsgebiet des Gemein-Schneeballs zu erfassen und glaubt im entfernt an ein Herz erinnernden Steinkern eine Entsprechung zwischen Pflanze und Mensch und somit das prädestinierte Indikationsgebiet, nämlich Herzbeschwerden gefunden zu haben. Obwohl der ca. 10 mm große, kreisrund abgeflachte und verholzte Innenteil der Fruchtwand auch in Osteuropa und Asien zu volksmythologischen Vorstellungen inspirierte, befindet sich das Herz dort an letzter Stelle einer langen Liste traditioneller Anwendungsgebiete. Hat der Alpenmensch seinen Schneeball vielleicht an falscher Stelle signiert?

In Österreich verfiel man speziell in Kärnten („Herzber“), Steiermark („Herzbirl“) und Salzburg („Rote Blutbeere“) der hölzernen Herzsignatur, während der Tiroler entschlossen an einer „Leberbeere“ festhielt und der Oberösterreich lieber eine „Lungenbeere“ erkennen wollte.

Die weltweit häufigste, organbezogene Verwendung der Gattung Schneeball betrifft aber tatsächlich ein muskuläres Hohlorgan, nämlich Beschwerden der Gebärmutter. In der Pflanzenmedizin indigener Völker Nordamerika tauchen verschiedene Schneeballarten regelmäßig zur Behandlung dysmenorrhoischer Beschwerden mit Gebärmutterspasmen auf. Bei den zur Sioux-Sprachgruppe zählenden Catawba-Indianern wird z.B. die Rinde des Pflaumenblattschneeballs (V. prunifolium) als „gebärmutterstärkendes“ Mittel genutzt, während die befeindeten Algonkin-sprachigen Meskwaki-Indianer dieselbe Droge bei krampfartigen Uterusbeschwerden einsetzen. Alle sechs in der indischen Pharmakopöe beschriebenen Viburnum-Arten finden ebenfalls bei gynäkologischen Beschwerden Verwendung, wobei die vier im Himalaya heimischen Vertreter bevorzugt als Gebärmuttersedativa genutzt werden. Auf zwei Kontinenten „landet“ der Schneeball erstaunlich kursgetreu im weiblichen Schoß. Ein Zufall oder haben die alten Alchemisten vielleicht eine „Venuspflanze“ übersehen?

Weltweite Schneeballschlacht

Mit der alleinigen Nutzung der Früchte ist der Alpenländler ein Exot, denn in Südasien, Osteuropa und der Neuen Welt werden Schneeballarten in erster Linie als Rindendroge verwendet. Von den sechs in der indischen Erfahrungsheilkunde beschriebenen Schneeballarten werden fünf als Rindendroge und nur eine in Form der Blätter genutzt. Eine ähnliche Situation finden wir in der Ethnomedizin nordamerikanischer Indianer, wo vorrangig die Rinde, daneben aber auch Blüten, Knospen, Früchte, Triebspitzen und Wurzeln verwendet werden. Auch mit der Wahl des Anwendungsgebietes steht der Mitteleuropäer weltweit einsam da, denn als ausgewiesenes „Herzmittel“ findet man den Schneeball unter der Vielzahl nordamerikanischer Ethnien nur bei den Irokesen, dort allerdings wieder nur in Rindenform, und selten in der osteuropäischen Volksheilkunde.

Von neun Schneeballarten, die von indigenen Völkern Nordamerikas genutzt werden, steht die Behandlung von muskulär bedingten Schmerzzuständen im Vordergrund. Das Besondere daran: Fast immer geht es um Beschwerden mit Beteiligung der glatten Muskulatur wie Uterusspasmen, Gallenkoliken, Blasenfunktionsstörungen, Migräne oder bei Diarrhö auftretender Krampfzustände. Das klingt doch vertraut nach dem therapeutischen Spektrum unserer Tollkirsche. Versteckt sich im Schneeball am Ende vielleicht ein alkaloidhaltiges „Nachtschattenwesen“ mit dämpfender Wirkung auf den Parasymphatikus, dem „Herrn“ über glattmuskuläre Organe?

Wo wären dann aber die entsprechenden Vergiftungsfälle und typischen Nebenwirkungen? Mehr als „gesundheitliche Störungen“ mit unproblematischem Verlauf hat man der Gattung Schneeball, seiner gesamten Pflanzenfamilie und auch nicht den nahe verwandten, zur gleichen Ordnung der Kardenartigen zählenden Geißblattgewächsen in den letzten einhundert Jahren nachweisen können. Also wirft unser Gehölz wohl kaum einen „pharmakologischen Nachtschatten“.

Bei mindestens zehn nordamerikanischen Ethnien werden Schneeballzubereitungen vorwiegend als krampflösendes, manchmal aber auch als tonisierendes und kräftigendes Uterus-Therapeutikum genutzt. Ein Widerspruch? In der Welt der chemosynthetischen „1-Stoff-Medizin“ vielleicht schon, in der Welt pflanzlicher Vielstoffsysteme aber nicht. Jeder kennt übrigens ein heimisches „Bärmutterkraut“, das in der modernen Phytotherapie als leichtes Spasmolytikum und gleichzeitig als Tonikum eingesetzt wird: Unsere Echt-Schafgarbe, die aus diesem Grund auch bei vegetativer Dystonie im kleinen Becken Verwendung findet. Besitzt unser Schneeball vielleicht jene für die Schafgarbe postulierte „anregende Wirkung“ auf den Symphatikus und führt auf diesem Weg zu einer „relativen Hemmung“ seines Gegenspielers, dem Parasymphatikus?

Durch den Vergleich mit Tollkirsche und Schafgarbe haben wir zwei unterschiedliche Wirkprinzipien eines Spasmolytikums mit Angriff im vegetativen Nervensystem kennen gelernt: „Hemmung im Parasymphatikus“ oder „Anregung im Sympathikus“. Unser Schneeball nimmt aber keine der beiden Flugvarianten, denn sonst würde er nicht zusätzlich auch die quergestreifte Muskulatur treffen. So empfiehlt z.B. Andrew Chevallier, der ehemalige Präsident des National Institute of Medical Herbalists (NIMH), die Rinde des Gemein-Schneeballs gegen Verspannungen der Rückenmuskulatur und bei durch Schmerzen verkrampften, arthritischen Gelenken. Auch nordamerikanische Völker nutzten die Droge bei Schmerzen im Bewegungsapparat ganz ähnlich der Weidenrinde. Nun muss man wissen, dass glatte Muskulatur und Skelettmuskulatur eine vollkommen verschiedene „Anbindung“ an unser Nervensystem besitzen und eine Wirkung von Schneeballinhaltsstoffen auf die jeweils hochspezifischen „Antennen“ sehr unwahrscheinlich ist. Aus einem ähnlichen Grund vermag auch die ältere „Cumarin-Hypothese“ das therapeutische Profil unserer Pflanze nicht vollständig zu erklären, denn Dihydroxycumarine, wie das im Pflaumenblatt- und Gemein-Schneeball nachgewiesene Scopoletin und Esculetin, wirken vorzugsweise auf glatte Muskelzellen.

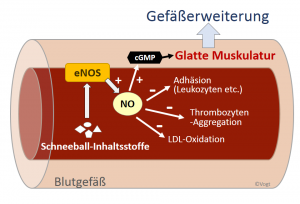

Wenn also unser Schneeball die Schnittstelle zwischen Nervensystem und Muskulatur nicht auf direktem Weg erreichen kann, muss das „entkrampfende Prinzip“ außerhalb der gängigen Wirkungsweise eines Spasmolytikums liegen. Wir finden einen auf ersten Blick unglaubwürdigen Angriffspunkt in der Durchblutung kleinster Gefäße. Von dieser Mikrozirkulation hängen nun nicht nur metabolische, sondern auch immunologische Vorgänge ab, welche Einfluss auf den „Spannungszustand“ eines Muskels nehmen können. Die zu- und wegführenden Arteriolen und Venolen sind nun aber selber muskuläre Hohlorgane und bestimmen mit ihrem Querschnitt die Durchblutung. Ihren Muskeltonus kann der Schneeball nun nachweislich beeinflussen und somit auf die Zielstruktur (z.B. Sphinkter des Hauptgallenganges bei Gallenkoliken, Bronchialmuskulatur bei Asthma usw.) einwirken. Wie aktuelle Forschungsergebnisse belegen, können Schneeballinhaltsstoffe ein an der Gefäßinnenwand „sitzendes Heinzelmännchen“ (eNOS) zur Ausschüttung eines Gases anregen. Dabei handelt es sich um den Botenstoff Stickstoffmonoxid, welcher über eine Erschlaffung der Gefäßwandmuskulatur zur Gefäßerweiterung führt. Gleichzeitig werden die Fließeigenschaften des Blutes verbessert und eine Reihe entzündlicher und adhäsiver Prozesse gehemmt. Durch das enge Ineinandergreifen von Strömungsmechanik, Stoffwechselvorgängen und immunologischen Prozessen kann wahrscheinlich auch die „Kontraktionsbereitschaft“ der muskulären Zielstruktur moduliert werden. Im volkstümlichen Ausdruck „Dampfbeere“ wird übrigens evident, dass auch der Mitteleuropäer einst Kenntnis über den Bezug des Gemein-Schneeballs zur glatten Muskulatur besaß, denn mit dem „Dampfen“ waren asthmatische Vorfälle gemeint. Und genau dieses Indikationsgebiet führt die US-amerikanische Pharmakopöe seit 1960.

Da eNOS für das gesamte Herz-Kreislaufsystem eine bedeutende Rolle spielt, darf der Kärntner seine „Herzber“ am Ende vielleicht doch noch behalten. Ein pharmakologischer Volltreffer ist uns mit dem Schneeball damit noch nicht gelungen, aber wir kommen der therapeutischen Flugrichtung immer näher.

Nun steht auch die Behandlung von Fieber im Anwendungsspektrum der Indianer auffallend weit oben. Dazu verwenden beispielsweise die Irokesen eine Unterart des Gemein-Schneeballs, während die Cherokee die Rinde von gleich drei Viburnum-Arten, dem Ahornblatt-, Pflaumenblatt- und „Rosinen“-Schneeball, als Antipyretikum einsetzen. Eine stereotype Gattungsnutzung kann hier nicht unterstellt werden, den die Unterschiede zwischen Viburnum acerifolium und den beiden anderen Arten, Viburnum prunifolium und Viburnum nudum, sind so groß, dass ein österreichischer „Durchschnittsindianer“ wohl kaum eine Verwandtschaft im vegetativen Zustand vermuten und sie deshalb gleich verwenden würde. Offenbar führte hier Erfahrung zum Rezept. Woher nimmt der Schneeball aber seine „kühlende Kraft“, welche ihm schon die Alchemisten und Anhänger der Säftelehre einst zugeschrieben haben? Und wie passt Fieber mit dysmenorrhoischen Beschwerden, dem dominierenden Indikationsgebiet zusammen?

Eine plausible Antwort finden wir in der nachgewiesenen Hemmung der Prostaglandin-Synthese, die in beiden Fällen, einmal in einem speziellen Bereich des Zwischenhirns, das andere Mal in der Gebärmutterschleimhaut, eine Schlüsselrolle in Entzündungskaskaden einnimmt. In mehreren experimentellen Studien konnte eine signifikant entzündungshemmende Wirkung von Schneeballrindenextrakten gezeigt werden, die beispielsweise auch zu einer Senkung der für Endometriose typischen Entzündungsparameter (TNF-alpha, IL-1, IL-6) führte.

Während sich die von den alten Humoralpathologen beschriebene „kalte Natur“ wohl mehr auf die adstringierende Wirkung von Tanninen auf Haut und Schleimhaut bezog, entdeckten Indianervölker ein fiebersenkendes Prinzip, welches wahrscheinlich ähnlich der Weide auf Flavonoiden und anderen Phenolen beruhen dürfte. Zumindest für den Pflaumenblatt-Schneeball sind auch mehrfach weidentypische Salicylate nachgewiesen worden. Ihr Fehlen in anderen Viburnum-Arten schließt eine antipyretische Wirkung dort nicht aus, da neuerdings nicht Salicylalkoholderivate wie Salicin, sondern einfache (bisher nicht diskutierte) phenolische Abbauprodukte als wirksamkeitsbestimmend gelten.

Auch das Anwendungsgebiet von Migräne scheint vielversprechend zu sein, da unser Schneeball gleich an zwei Stellen der Gefäßwand, nämlich an der glatten Gefäßmuskulatur und an immunologischen Prozessen des Endothels anzusetzen vermag. Erwartungsgemäß taucht unser Schneeball in der amerikanischen Phytotherapie für dieses Indikationsgebiet auch auf:

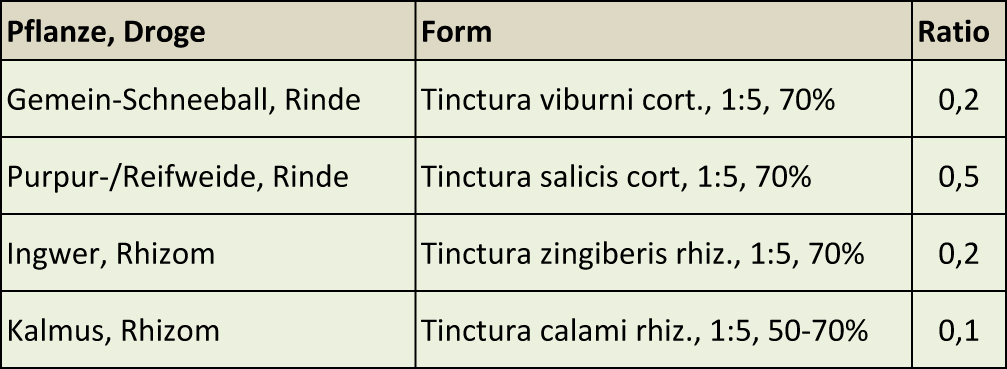

In Anlehnung an die europäische Phytotherapie darf auch an eine Kombination mit dem wichtigsten Phytoanalgetikum der heimischen Flora, der Weidenrinde von salicylatreichen Arten gedacht werden:

Am Institut für Pharmakognosie der Gazi-Universität in Ankara laufen seit einigen Jahren Studien zur Evaluierung volksmedizinischer Schneeballanwendungen. Neben der in Anatolien traditionellen und mittlerweile auch pharmakologisch plausiblen Nutzung zur Harnsteinprophylaxe (Ilhan M. et al. 2014) besitzt „Gilaburu“, der aus den Früchten des Gemein-Schneeballs gewonnenen Saft, auch eine Bedeutung bei der Begleitung gynäkologischer Beschwerden, darunter auch Gebärmuttermyome und Zysten.

Da Regelschmerzen und Typusanomalien zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr häufig durch Endometriose verursacht werden, sollte ein experimenteller Versuch (Saltan G. et al. 2016) die in-vivo Wirkung von Schneeballfruchtextrakten auf (auto-)implantierte Endometrioseherde untersuchen. Unter den Versuchsbedingungen konnte eine signifikante Verringerung in der räumlichen Ausdehnung, im Grad der Verwachsung (=Adhäsion) und in der Ausbildung neuer Blutgefäße (=Vaskularisation) im endometriotischem Gewebe nachgewiesen werden. Daher darf vermutet werden, dass Schneeballfruchtextrakte eine spezifische, die Pathogenese von Endometriose beeinflussende Wirkung besitzen, die über einen rein antioxidativen Effekt der vorwiegend phenolischen Inhaltsstoffe hinausragt. Eine Beteiligung der quantitativ dominierenden Chlorogensäure am „Summeneffekt“ wird vermutet. Die wichtigsten Zutaten des phenolischen „Wirkstoff-Cocktails“ findet man übrigens auch in der Rinde – dort allerdings stärker dosiert.

Man sollte sich im Klaren sein, dass praktisch alle traditionellen, in der westlichen Phytotherapie zum Einsatz gelangenden „Frauenpflanzen“ bislang keine spezifisch gegen Endometriose gerichtete Wirkung wie Migrationshemmung, Adhäsionsminderung, Vaskularisationshemmung oder Einleitung zum programmierten Zelltod (Apoptose) in ausgewanderten Zelle zeigen konnten. Sie wirken durch ihre entzündungshemmenden (z.B. Schafgarbe, Mariendistel), entkrampfenden (z.B. Gänsefingerkraut, Kamille, Tollkirsche), schmerzstillenden (z.B. Weide, Teufelskralle) oder hormonausgleichenden (z.B. Mönchspfeffer) Eigenschaften vielmehr symptomatisch und unspezifisch. Abgesehen von zwei komplexen Rezepturen der traditionell chinesischen Medizin und einigen fixen Kombinationen isolierter Pflanzeninhaltsstoffe ist in den letzten 38 Jahren nur einer einzigen Pflanze (!) der klinische Wirksamkeitsnachweis bei Endometriose gelungen: Der See-Kiefer (Pinus pinaster) mit ihrer polyphenolreichen Rinde. Darüber hinaus kennt die mitteleuropäische Erfahrungsheilkunde nur eine Hand voll unbedenklicher „Mutterkräuter“ mit befriedigend spasmolytischer Wirkung auf den Uterus. Vielleicht finden wir mit der Nutzung des Schneeballstrauches ja erstmalig ein „Mutterholz“ in der Flora alpina? Jedenfalls sollten wir seine mögliche Rolle in der pflanzlichen Add-on-Therapie bei gynäkologischen Beschwerden diskutieren und Fakten erheben:

- Vorliegen experimenteller Daten für eine spezifische Wirkung gegen Adhäsion und Vaskularisation in der Pathogenese von Endometriose.

- Vorliegen experimenteller Daten für die Hemmung Endometriose-typischer Entzündungsparameter.

- Pharmakologisch plausible Wirkung durch phenolische Inhaltsstoffe.

- Hohe Frequenz in übereinstimmender bzw. ähnlicher Verwendung von Schneeballarten, darunter auch Vertreter der Sektion Opulus, in geographisch oder ethnisch separierten Völkern bei gynäkologischen Beschwerden (ethnobotanisch-historische Evidenz).

- Erkennbares „muskulotropes Wirkprinzip“ in fast allen Indikationsgebieten.

- Erfolgte Aufnahme von Viburnum opulus als Rindendroge bei Endometriose in englischsprachigen Lehrbüchern der modernen Phytotherapie.

- Kein Hinweis auf Beeinflussung des Zentralnerven- und Hormonsystems. (Daher gute Kombinationsmöglichkeit mit pflanzlichen Östrogen-Rezeptor-Modulatoren oder konventionellen Therapieansätzen.)

- Salicylsäureunverträglichkeit als einzige bisher beschriebene (und wenig wahrscheinliche) Kontraindikation bei Verwendung der Rinde.

- Hohes Potential für volksmedizinische Nutzung durch gute botanische Bestimmbarkeit, Verfügbarkeit und einfache Galenik zur Realisierung phenolreicher Darreichungsformen (Infus, alkoholische Mazerate, Presssaft, Pulver etc.).

- Die in der Literatur angeführte Giftigkeit betrifft den Genuss roher oder in übermäßiger Menge verzehrter Früchte. In allen bisher gut dokumentierten Fällen der letzten einhundert Jahre wurden auf Grund der enthaltenen Saponinglykoside lediglich unkomplizierte Beschwerden des Magen-Darmtraktes evident.

- Der in der US-amerikanischen Phytotherapie für alkoholische Rindenauszüge von Viburnum opulus und Viburnum prunifolium übliche Tagesdosierungsbereich von 2-10 ml verweist auf eine gewisse Anwendungssicherheit. Für therapeutischen Zubereitungen wurden bisher keine Humanintoxikationen gemeldet.

(Den „Antrag“ auf Evaluierung gestatte ich mir auch deshalb, da sich unlängst das hochtoxische Gottesgnadenkraut mit unfassbarer Dosierungsempfehlung bei gynäkologischen Beschwerden als Teedroge in die Fachliteratur „verirrt“ hat, evidenzlose Nahrungsergänzungsmittel rund um Regeltypusbeschwerden „herumgeistern“ und mit den Kardenartigen in letzter Zeit viel Unfug betrieben wurde.)

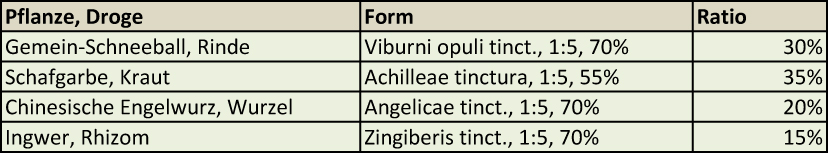

An dieser Stelle soll eine Pflanzenkombination zur Begleittherapie krampfartiger Beschwerden im kleinen Becken, also einschließlich der schwer zugänglichen Paramethropathia spastica, vorgeschlagen werden, die sich an klinischer Erfahrung, pharmakologischen Überlegungen und an historischer Evidenz in TEM und Ayurveda orientiert:

Als Ersatzdroge für die Chinesische Engelwurz (Angelica sinensis) könnte die Arznei-Engelwurz (Angelica archangelica) verwendet werden, da ihre spasmolytische Wirkung durch Hemmung des Kalziumeinstromes an der Muskelzelle belegt ist. An die Kombination mit einem pflanzlichen Nervinum sollte bei vegetativer Dystonien im kleinen Becken auch gedacht werden.

Auch wenn wir den Schneeball aus pharmakologischer Sicht nicht „rund“ bekommen haben, erkennen wir durch das vergleichende Studium ethnobotanischer Anwendungen, fremder Arzneibücher und experimentellen Daten seine bevorzugte Flugbahn. Diese führt fast immer zu „glattmuskulären Phänomenen“. Pflanzliche Vielstoffsysteme lassen sich übrigens fast nie „rund“ formen und eignen sich weniger für den geraden und harten Zielschuss, als für Streifschüsse aus verschiedenen Richtungen. Angesichts der unbefriedigenden Situation hinsichtlich pflanzlicher Spasmolytika sollte die alpenländische Erfahrungsheilkunde den Schneeball wieder neu werfen lernen. Diesmal bitte in die richtige Richtung!

Einen erfolgreichen Wurf

wünscht

Euer Phytagoras

Wichtig: Alle Rezepte und Therapieschemata sind ausnahmelos an den Arzt zur individuellen Adaptierung, Dosierungsfindung oder zum Ausschluss einzelner Bestandteile Grund etwaig vorliegender Kontraindikation, Nebenwirkungen oder Interaktionen adressiert und eignen sich nicht zur Selbstmedikation! Eine Haftung und Gewährleistung wird jedenfalls ausgeschlossen.