Wie zieht man am Waldstrick?

Vom Tarzanspiel mit Hahnenfußgewächsen

Aaaaahhhh uohuoh ouh-ouh! Tarzan hätte auch im Alpenraum seinen Spaß gehabt und mit Hilfe des „Waldstricks“ von Baum zu Baum schwingen können. Vielleicht sogar noch selbstbewusster, denn statt betörenden Orchideen hätte er seiner Jane das praktische „Narrenholz“ auch gleich zum Rauchen anbieten können und den Liebesreigen damit beschleunigt. Hinter den beiden treffenden Pflanzennamen des Volksmundes verbirgt sich eine unserer wenigen einheimischen Lianen aus der Familie der Hahnenfußgewächse. Im Regelfall verharren die krautigen Familienvertreter höhenängstlich in Bodennähe, während diese hölzerne „Sonderausgabe“ noch in 8 bis 12m Höhe in den Wipfeln heimischer Bäume geschickt herumklettert und mit einem bis zu 40 Jahre alten Wurzelstock im Boden verankert bleibt.

Dabei ist die Klettertechnik der holzigen Rankenpflanze verhältnismäßig einfallslos, aber ausgesprochen effizient: Während andere Klimmpflanzen wie beispielsweise der Efeu mit „zweckentfremdeten“ Adventivwurzeln oder Weinrebengewächse mit scheibchenförmigen Haftorganen „kraxeln“, verzichtet diese Liane auf kreative Sonderbildungen und kommt alleine mit ihren umwindenden Blattstielen und Blattspindeln ihrer Fiederblätter aus.

Den meisten fällt die „Rührkotzen“ erst im Winter nach dem herbstlichen Laubfall auf, wenn die durch behaarte Nüsschen weiß scheinenden Fruchtperücken die Baumkronen richtig weihnachtlich schmücken. Nur bei starkem Wind und längerer Trockenperiode, oft erst im Frühjahr, fliegen die Früchte als Federschweifflieger hoffnungsvoll davon. Richtig! Es handelt sich um die Gewöhnlich-Waldrebe (Clematis vitalba).

Waschl statt Wetex

Ob Jane auf den verlockenden Trick mit dem Zigarettenersatz aus der Sprossachse des „Räucherli“ hineingefallen wäre, bleibt ein Geheimnis. Nicht nur in der Schweiz ist pubertierenden Kindern die fragwürdige Praktik bekannt und führte wegen beobachteten Schwindelzuständen auch zum Namen „Narrenholz“. Während von der gut getrockneten Droge keine ernsten Intoxikationen zu erwarten sind, sollte der Rauch frischer Pflanzenteile durch Vorstufen des familientypischen Anemonins zumindest zu Reizungen der Mundhöhle und des Respirationstraktes führen. Mit rund 0,15mg Protoanemonin pro Gramm Frischgewicht liegt die Gewöhnlich-Waldrebe zwar rund 50 Mal unter dem in alten Rezeptbüchern zur Reiztherapie angeführten Knollen-Hahnenfuß (Ranunculus bulbosus), aber mögliche Reaktionen rühren weniger von einem dosisabhängigen toxischen Wirkmechanismus, sondern mehr von einer individuellen Überempfindlichkeit.

Der einfallsreichen Jane wäre aber aufgefallen, dass sich in den speziellen Fasern der Streifenborke und in den Bastfasern der Liane ein interessanter Werkstoff verbirgt. Vor dem Zeitalter von Wetex und Polypropylen-Putzschwämmen wurde daraus der sogenannte „Waschl“, eine Art Putzknäuel gewonnen. Dazu wurden die Fasern aus ca. 1,5m langen und 3-4 cm breiten Sprossteilen durch Beschlagen mit der Breitseite einer Axt gegen einen Baumstrunk gelöst, nach Abtrennen vom Holzkörper wiederholt geklopft, verflochten, auf die Ziellänge gestutzt, 2-3 Mal um die Hand gewunden und zum Waschl verknotet. Ob der recht einfach herzustellende Waschl tatsächlich etwas taugt, stellt sich weniger beim Bestaunen des Kunstobjektes, sondern spätestens nach dem ersten Schrubben heraus.

Noch im letzten Jahrhundert wurden in der Schweiz die gekochten Bastfasern der Waldrebe zum sog. „Vollenschübeln“ verwendet, worunter man das Zusammenbinden von Grasbündeln zur Gewinnung eines Art Filters zum Abseihen der Milch verstand.

Oberhalb der Bergwaldstufe, wo die Gewöhnlich-Waldrebe durch die krautige Alpen-Waldrebe (Clematis alpina) abgelöst wird, griff man einst für denselben Zweck gerne zur „Milchmies“ (->Milchmoos), worunter man die langen Kriechtriebe des heute streng geschützten Keulen-Bärlappes (Lycopodium clavatum) verstand.

Ein wenig unfair von der Waldrebe ist es schon, wenn Tarzan ein Spielzeug und Jane nur zwei Haushaltsgeräte gewinnt. Allerdings verhilft ein anderes Hahnenfußgewächs zur ausgleichenden Gerechtigkeit: Die Traubensilberkerze hat ihre Wirksamkeit bei Wechseljahresbeschwerden und mittlerweile auch bei postklimakterischer Osteoporose klinisch bewiesen und ist auch mit der Begleitmöglichkeit vegetativer Dystonien im kleinen Beckenbereich eine echte „Jane-Pflanze“.

Wohin klettert die Waldrebe in der Ethnomedizin?

Die weltweit intensivste ethnobotanische Verwendung erlebte die Gattung Waldrebe in Nordamerika, wo mindestens neun Clematis-Arten von 27 verschiedenen Indianerstämmen medizinisch genutzt wurden. Dabei stand die äußere Verwendung bei unterschiedlichsten Hautleiden (Ekzeme, Parasitenbefall, Spinnenbisse, Haarpflege, Wundbehandlung, etc.) und die Nutzung als Analgetikum bei rheumatischen Beschwerden, stumpfen Verletzungen und besonders bei Kopfschmerzen im Vordergrund. Auffallend häufig war auch die innere Verwendung bei Beschwerden der Harnwege. Kannten die rund zwei Dutzend, zum Teil geographisch isolierten oder sich bekriegenden Ethnien alle das Werk des griechischen Arztes Pedanius Dioskurides? Wohl kaum und dennoch findet man das Hauptanwendungsgebiet der Waldrebe als „Hautmittel“ auch in der berühmten Materia medica aus dem 1. Jahrhundert. Auch die derselben Unterfamilie zugehörige und phytochemisch sehr nahe stehende Gattung Hahnenfuß zeigt weltweit auffallend ähnliche Anwendungsgebiete als Dermatikum und Nervinum bei Naturvölkern. Nachvollziehbare Übereinstimmungen für eine morphologisch getragene Signaturlehre fehlen weitgehend und bei beiden Hahnenfußgewächsen führte offensichtlich die Signatur der Wirkung zu ähnlichen Indikationsgebieten.

Simile-Prinzip lange vor Hahnemann

Bereits im Altertum war das „Ähnlichkeitsprinzip“ ein Grundpfeiler der Therapiefindung, indem man die von einem Naturding beim gesunden Menschen hervorgerufenen Symptome gegen dieselben Erscheinungen beim Erkrankten nutzte. Im Falle der Hahnenfußgewächse stehen entzündliche Hautreaktionen und Folgen auf das Nervensystem an oberster Stelle. In seiner Begründung über die medizinische Verwendung von Hahnenfußarten wird Dioskurides rund 1700 Jahre vor Samuel Hahnemann zum eigentlichen „Vater“ des bekannten Simile-Prinzips der später ausgerufenen Homöopathie. So soll den Vertretern des Batrachion, worunter verschiedene an Feuchtbiotope gebundene Hahnenfußarten gemeint waren, als Pflanzenbrei eine „Kraft schmerzhafte Geschwüre und Schorf zu bilden“ inne wohnen und „bringen deshalb schorfige Nägel und Krätze weg, entfernen Brandmale (…) Warzen (…), wenn sie aufgelegt werden.“

Für die große Mehrheit ethnomedizinisch genutzter Hahnenfußgewächse dürfte das Ähnlichkeitsprinzip zu den Anwendungsgebieten geführt haben und ist auch wenig erstaunlich: Das kardiotoxische Adonisröschen als Therapeutikum bei Herzinsuffizienz, neurotoxische Eisenhutarten als Analgetika, die bei hoher Dosierung zu Kältegefühl führende Kanada-Orangenwurzel als Fiebermittel und die zu Hautreizung führenden Waldreben-Arten als Dermatika sind eindrucksvolle Beispiele.

Keine Streicheleinheiten: Rubefazientien & Vesikantien

In der rationalen Phytotherapie wird die Verwendung hautirritierender Pflanzenzubereitungen heute kontrovers betrachtet. Grundsätzlich unterscheidet man in der Naturheilkunde zwischen hautreizenden, durchblutungsfördernden und an den Nervenendigungen sinngemäß zu einer vorübergehenden „Erschöpfung“ der Erregungsleitung führenden Rubefazientien und der obsolet gewordenen Gruppe der erwünscht blasenziehenden Vesikantien. Allerdings kann der Übergang zwischen beiden je nach Dosis und Anwendungsdauer fließend sein. Bei rheumatischen Beschwerden, seltener bei Gürtelrose und Juckreiz verschiedener Genese werden Rubefazientien von Betroffenen gerne angenommen, auch wenn klinische Studien im Vergleich zu nichtsteroidalen Antirheumatika eine deutlich geringere Wirksamkeit bescheinigen. Hahnenfußgewächse spielen als Rubefazientien heute nur mehr in der indischen Erfahrungsheilkunde eine gewisse Rolle, während in Europa Capsaicin-Zubereitungen aus Cayennepfefferfrüchten an Bedeutung gewinnen.

Waldrebe gegen Migräne?

In der ersten Hälfte des 20. Jhd. propagierten Wolanski und Muszynski die hervorragende und rasch eintretende Wirkung der Gewöhnlich-Waldrebe gegen Migräne nach intranasaler Verabreichung einiger Tropfen des Presssaftes ihrer Blätter. Der von ihnen angeführte Verweis auf die ethnobotanische Tradition im Kongo ist nicht haltbar, aber die nordamerikanischen Shoshoni-Indianer verwenden das Blattpulver der „Ligusterblatt-Waldrebe“ (Clematis ligusticifolia) als Schnupfpulver bei Kopfschmerzen oder riechen zu diesem Zweck auch an frisch gestoßenen Blättern. Die Abnaki-Indianer ziehen mit derselben Absicht den Pflanzenbrei des Scharf-Hahnenfußes in die Nasenhöhle hoch. Einen gemeinsamen Nenner finden wir in glykosidischen und hautreizenden Vorstufen des Anemonins, wenn gleich ein spezifischer Counter-Irritant-Mechanismus für die Verbindung noch nicht beschrieben wurde. Obwohl eine Wirkung nicht unmöglich erscheint, sollte wegen der Gefahr einer Rezeptorschädigung der empfindlichen Schleimhaut und der Entwicklung einer allergischen Rhinitis von dieser interessanten Methode dringend abgeraten werden.

Die Gewöhnlich-Waldrebe besitzt aber auch eine unerwartet „wohlwollende“ Seite, die erst zum Zug kommt, wenn die Droge (z.B. Triebspitzen) gut getrocknet wird und Protoanemonin gänzlich in das unproblematische Anemonin umgewandelt wurde. Dann kann ein experimentell entzündungshemmendes, fiebersenkendes und die Schmerzwahrnehmung verminderndes Flavonoid mit dem Kunstnamen „Vitalbosid“ die Wirkung bestimmen, wie eine jüngste Forschungsarbeit bestätigen konnte.

Hahnenfußlose Phytotherapie?

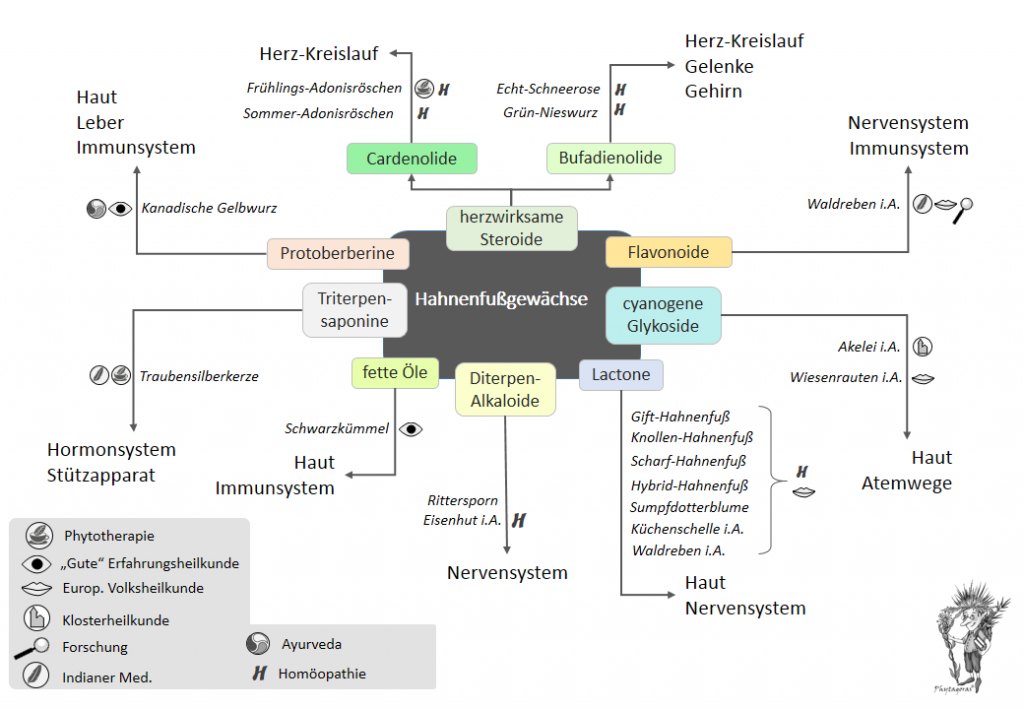

Haben die Hahnenfußgewächse in der allopathischen Heilpflanzenkunde heute ausgedient? Sprachliche Einfältigkeit und Mangel an stofflicher Kreativität kann man den Hahnenfußgewächsen ja nicht vorwerfen (siehe Abbildung). Trotz dem Fokus einzelner Taxa auf acht verschiedenen Inhaltsstoffgruppen werden im Menschen immer wieder Haut und Nervensystem angesprochen. Eine Familienbürde? Wegen toxischer Vokabel, geringer therapeutischer Breite und mangelnder standardisierter Zubereitungen bleibt für die moderne allopathische Heilpflanzenkunde wenig Spielraum. Eine herausragende Bedeutung für das weibliche Hormonsystem besitzt aber die Traubensilberkerze durch Modulation von Östrogenrezeptoren mit positiver Wirkung bei klimakterischen Beschwerden. In der Zwischenzeit konnte die Sorge vor Endometriose-fördernder Eigenschaften durch Langzeitbeobachtungen auch weitgehend verbannt werden. Von Interesse für die allopathische Therapie ist noch die Kanadische Gelbwurz (Hydrastis canadensis), die in der rezenten US-amerikanischen Phytotherapie Grund stofflicher Ähnlichkeit wie die Berberitze genutzt wird und auch im Ayurveda zu den gut bekannten Umstimmungsmitteln zählt.

Die vorerst sinnvollste Verwendung des „Waldstricks“ liegt wahrscheinlich in der Wiederentdeckung des umweltfreundlichen „Waschls“ und natürlich im Tarzanspiel.

Aaaaahhhh uohuoh ouh-ouh!

Euer Phytagoras